THE PADDLER 湘南で自分らしく人生を切り拓いてゆく男たちを紹介

THE PADDLER | 035 Mr. Takumi Nagai 一般社団法人 SOKKA 共同代表 永井巧さん|逗子

INPUT

INPUT:「海が “怖かった” から “海っていいな” に」

太陽が傾き水平線に浮かぶ江の島がシルエットになるころ、子どもたちが、逗子の海に続々と集まってくる。男の子に女の子、学年もさまざまだが、みんな水着やウエットスーツを身に着け、海に入る準備が万端だ。

やがて、リーダーの大人たちを中心に輪ができる。準備体操のかわりに鬼ごっこがスタート。子供たちは砂浜だけでは物足りず、海の中へ。水しぶきをあげて元気いっぱいに走る子どもたちが「たくちゃん!」と声をあげる。その先には健康的に日焼けをした男性が笑顔を浮かべている。「黒門とびうおクラブ」を主宰する一般社団法人SOKKAの共同代表の永井巧さんだ。

当クラブでは、地元の小学生たちが放課後、海をはじめ自然をフィールドに遊びつくす。有志の大人たちが、カヌーやサーフィン、トレイルランニング、クライミングなどをコーチしながら見守る。

「自分に子どもができるまで意識していなかったのですが、ハワイやオーストラリア、タヒチなどでは、子どもたちが海ですごく楽しそうに遊んでいるんです。海の中でも大人からすごく大事にされています。10年前に逗子に引っ越してきて、この海がもっと子どもたちが楽しく遊べる環境になったらいいな、と思いました。じゃあ、自分に何ができるかな、と考えた時に、子どもたちが海で遊ぶクラブならできる思って、『黒門とびうおクラブ』を始めたんです」

2009年、知り合いの子どもを預かることからスタート。だが、参加希望者は永井さんの想像以上に増えていった。

「大人たちは“私の子ども”ではなく“私たちの子どもたち”と思って接しています」

そんな温かい結びつきと大人も子ども一緒になって楽しむスタイルが口コミで広がり人気に。今や100人を超える大所帯に。毎年募集をするが、定員オーバーしてやむなくお断りをするほどだ。↙︎

やがて、リーダーの大人たちを中心に輪ができる。準備体操のかわりに鬼ごっこがスタート。子供たちは砂浜だけでは物足りず、海の中へ。水しぶきをあげて元気いっぱいに走る子どもたちが「たくちゃん!」と声をあげる。その先には健康的に日焼けをした男性が笑顔を浮かべている。「黒門とびうおクラブ」を主宰する一般社団法人SOKKAの共同代表の永井巧さんだ。

当クラブでは、地元の小学生たちが放課後、海をはじめ自然をフィールドに遊びつくす。有志の大人たちが、カヌーやサーフィン、トレイルランニング、クライミングなどをコーチしながら見守る。

「自分に子どもができるまで意識していなかったのですが、ハワイやオーストラリア、タヒチなどでは、子どもたちが海ですごく楽しそうに遊んでいるんです。海の中でも大人からすごく大事にされています。10年前に逗子に引っ越してきて、この海がもっと子どもたちが楽しく遊べる環境になったらいいな、と思いました。じゃあ、自分に何ができるかな、と考えた時に、子どもたちが海で遊ぶクラブならできる思って、『黒門とびうおクラブ』を始めたんです」

2009年、知り合いの子どもを預かることからスタート。だが、参加希望者は永井さんの想像以上に増えていった。

「大人たちは“私の子ども”ではなく“私たちの子どもたち”と思って接しています」

そんな温かい結びつきと大人も子ども一緒になって楽しむスタイルが口コミで広がり人気に。今や100人を超える大所帯に。毎年募集をするが、定員オーバーしてやむなくお断りをするほどだ。↙︎

永井さんの半生をさかのぼると、そこにはいつも海があった。大学時代にライフセービングに専心し、藤沢市の西浜のライフセービングクラブに所属。その後、日本では先駆けとなるプロフェッショナルのライフセーバーとして活動。以後、カヌークラブ、マリンアウトドアスポーツクラブなど、海に軸足を置いたコミュニティづくりに関わってきた。ジャンルを超えて幅広くて海で活躍する永井さんは、その世界では名が知れた存在だ。だが意外なことに、高校生になるまで海が怖かったと言う。

「5、6才のころ、家族で海へ行って波に巻かれておぼれてしまったんです。それで『海、怖ぇ』となって。その日はホテルのプールでも怖い思いをしました。同じ日に2度もおぼれてしまったので、水に対する恐怖は半端なくなりました。もう頭を洗うのも嫌でしたね」

スイミング教室にも通ったが海嫌いは治らず。だが、高校で転機が訪れる。

「僕が入学した高校は1年生の夏に遠泳の授業がありました。千葉の勝浦で、毎日、赤いふんどしをして平泳ぎで遠泳をするんです。水は冷たいし、どんどん沖に連れて行かれて心細いし、恐怖でしかなかったです。嫌で嫌で仕方なかったのですが、ある時ふと何か落ち着けて……。はるか沖だけど自分がここにいられるのは、一緒に泳いでいる仲間や船から応援してくれる先生や先輩とか沢山の人たちに守られているからだと。すごく人とつながっていると感じられて恐怖が抜けたんです。『海っていいな』ということが、体の中にグッと落とし込まれた瞬間でした」

「海に関わることをして生きてきたい」と心に決めた永井さんは、先輩の縁でライフセービングを始める。それが後の人生のターニングポイントとなった。↙︎

「5、6才のころ、家族で海へ行って波に巻かれておぼれてしまったんです。それで『海、怖ぇ』となって。その日はホテルのプールでも怖い思いをしました。同じ日に2度もおぼれてしまったので、水に対する恐怖は半端なくなりました。もう頭を洗うのも嫌でしたね」

スイミング教室にも通ったが海嫌いは治らず。だが、高校で転機が訪れる。

「僕が入学した高校は1年生の夏に遠泳の授業がありました。千葉の勝浦で、毎日、赤いふんどしをして平泳ぎで遠泳をするんです。水は冷たいし、どんどん沖に連れて行かれて心細いし、恐怖でしかなかったです。嫌で嫌で仕方なかったのですが、ある時ふと何か落ち着けて……。はるか沖だけど自分がここにいられるのは、一緒に泳いでいる仲間や船から応援してくれる先生や先輩とか沢山の人たちに守られているからだと。すごく人とつながっていると感じられて恐怖が抜けたんです。『海っていいな』ということが、体の中にグッと落とし込まれた瞬間でした」

「海に関わることをして生きてきたい」と心に決めた永井さんは、先輩の縁でライフセービングを始める。それが後の人生のターニングポイントとなった。↙︎

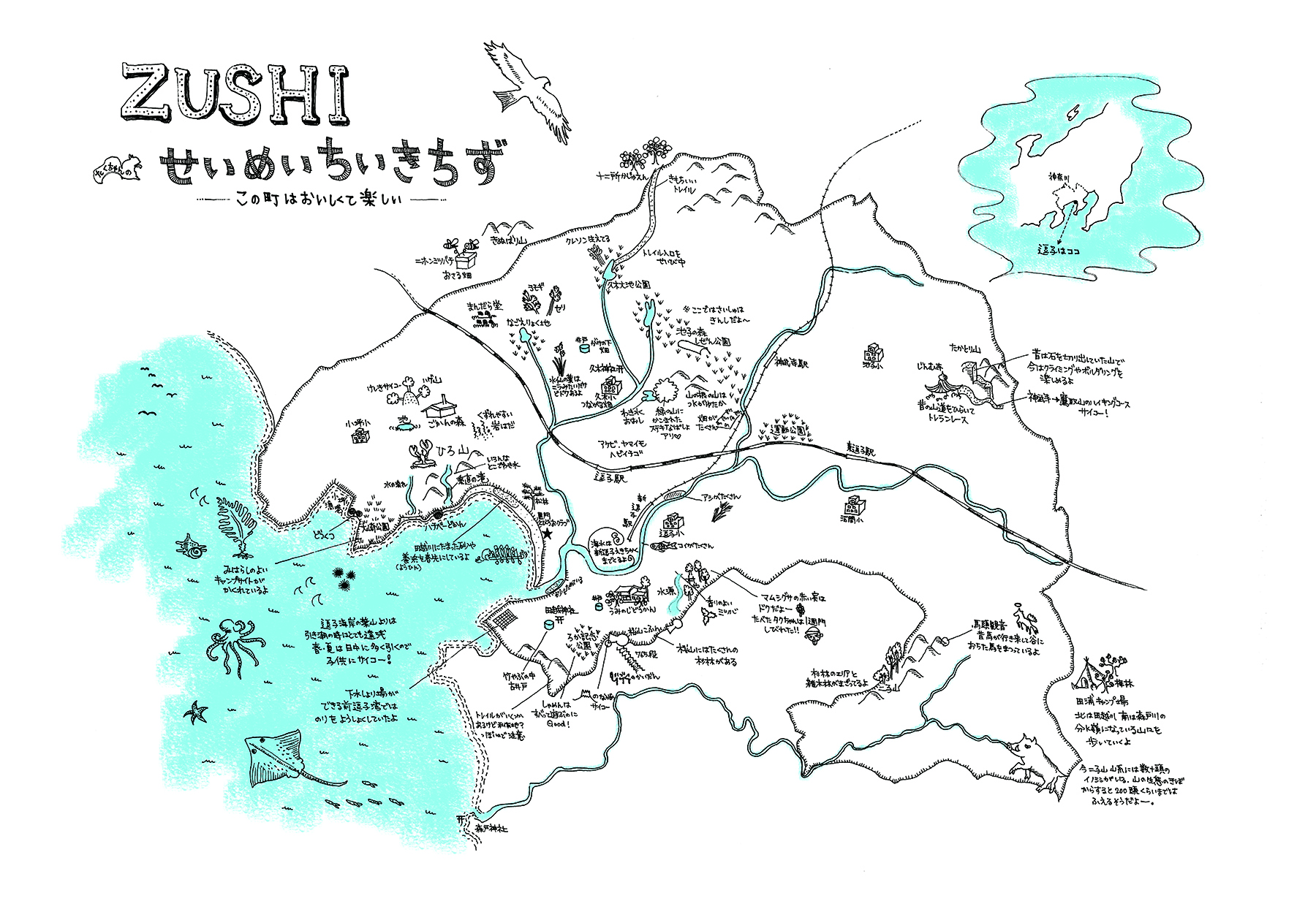

地域の森里川海で遊びまくる「SOKKA」。永井さんは日々の遊びから発見した地域の魅力を描いた地図に、子どもたちとの遊びが地域の自然と人の暮らしを紡ぎ直すことを見ている

OUTPUT

「そっか! 気づきから生まれるコミュニティを目指して」

「自分なりにライフセービングの解釈がありました。ライフセービングは別に海だけで人の命を救うだけでなくて、いろんな所でもできる、と」

そんな思いを抱いていた永井さんは、雑誌である記事を目にする。宣教師のケン・ジョセフ氏が、日本の若者を海外の被災地や難民キャンプにボランティアとして送り出す活動のルポだった。「これもライフセービングなのでは」と思い志願することに。派遣されたのは、ソマリアの首都のモガディシュだった。現在も「世界で最も危険な国」の一つと言われているが、20年以上前の当時も、10年以上内戦が続き政情不安が続いていた。

「もともとはノマドみたいな人たちが平和に暮らしてきた砂漠の地でした。ですが、地勢的な要所でアメリカと旧ソ連の覇権争いに国が巻き込まれて内戦になっていました。米軍は『平和をもたらす』と言いながら、結局銃を向けて『お前ら内戦をやめろ、銃を捨てろ』と。その光景がショックで、『何か世の中ってすごく切ないな』と社会不信というか権威的なことが嫌になりました」

そんな心を激しく揺さぶる厳しい状況の中で、いやしもあった。

「海へ行く機会もあったんですけど、僕がボディサーフィンをしていると、子どもたちが寄ってきて。本当に目をキラキラさせて。どこでも子どもの遊び心は旺盛なんだな、と」

それが海への原点回帰のきっかけの一つだったのかもしれない。

「海はすごく自分にとってはリアルだと思いました。楽しいことや厳しいことも含めて、自分の経験が本当にフェアに返って来る場所。『海の世界ってすごくいいな』と思っていましたね」

その後、永井さんはタヒチへ渡った。黒真珠の養殖に従事しながら、「海にどっぷりつかった生活」を送った。そして、2年間かけて心の整理をつけ、日本の社会、日本の海に戻った。↙︎

そんな思いを抱いていた永井さんは、雑誌である記事を目にする。宣教師のケン・ジョセフ氏が、日本の若者を海外の被災地や難民キャンプにボランティアとして送り出す活動のルポだった。「これもライフセービングなのでは」と思い志願することに。派遣されたのは、ソマリアの首都のモガディシュだった。現在も「世界で最も危険な国」の一つと言われているが、20年以上前の当時も、10年以上内戦が続き政情不安が続いていた。

「もともとはノマドみたいな人たちが平和に暮らしてきた砂漠の地でした。ですが、地勢的な要所でアメリカと旧ソ連の覇権争いに国が巻き込まれて内戦になっていました。米軍は『平和をもたらす』と言いながら、結局銃を向けて『お前ら内戦をやめろ、銃を捨てろ』と。その光景がショックで、『何か世の中ってすごく切ないな』と社会不信というか権威的なことが嫌になりました」

そんな心を激しく揺さぶる厳しい状況の中で、いやしもあった。

「海へ行く機会もあったんですけど、僕がボディサーフィンをしていると、子どもたちが寄ってきて。本当に目をキラキラさせて。どこでも子どもの遊び心は旺盛なんだな、と」

それが海への原点回帰のきっかけの一つだったのかもしれない。

「海はすごく自分にとってはリアルだと思いました。楽しいことや厳しいことも含めて、自分の経験が本当にフェアに返って来る場所。『海の世界ってすごくいいな』と思っていましたね」

その後、永井さんはタヒチへ渡った。黒真珠の養殖に従事しながら、「海にどっぷりつかった生活」を送った。そして、2年間かけて心の整理をつけ、日本の社会、日本の海に戻った。↙︎

2016年に、仲間3人(八幡暁さん、小野寺愛さん、内野加奈子さん)とともに一般社団法人SOKKAを発足させた。「黒門とびうおクラブ」を母体に、未就学児の保育園「うみのこ」、中高生の自然学校「アンカーズクラブ」、町の子どもと大人の実践の場「うみのじどうかん」、破棄される有機野菜を救う「もったいない野菜基金」など、活動の裾野はどんどん広がり、枚挙にいとまがない。

「『この指とまれ』で集まってきた感じです。『やりたいことがあったら、やりなよ』、『じゃあ、自分もやってみたい』と周りの人が合流してきました」

そこの根底にあるのは、子どもも大人も一緒に遊び暮らして、みんなでコミュニティをつくろうという思いだ。そのためには、誰かに強制されるのではなく、自分が楽しいと思った気づきを、みんなで共有して応援し合っていく。その理念は『SOKKA』という名前にあらわれている。

「ダジャレなんですよ。足元の楽しいことを見つけていって、『あっ、そっか!』と気づく。そして、足元の人とつながっていこう、と。大人だろうと子どもだろうと、一人ひとりがなりたい形で実現できる……もちろんその前提としていろんな失敗だとか、いろんなクリアしなくてはならないことは当然出てきます。でも、失敗も含めてどんどんチャレンジできたり、自分で思い描くものに向かって動ける人が増えていく土壌であり続ければいいな、と思っていますね」

10年前、逗子の砂浜で海の男が起こしたうねりが、湘南に広がっていく。

「『この指とまれ』で集まってきた感じです。『やりたいことがあったら、やりなよ』、『じゃあ、自分もやってみたい』と周りの人が合流してきました」

そこの根底にあるのは、子どもも大人も一緒に遊び暮らして、みんなでコミュニティをつくろうという思いだ。そのためには、誰かに強制されるのではなく、自分が楽しいと思った気づきを、みんなで共有して応援し合っていく。その理念は『SOKKA』という名前にあらわれている。

「ダジャレなんですよ。足元の楽しいことを見つけていって、『あっ、そっか!』と気づく。そして、足元の人とつながっていこう、と。大人だろうと子どもだろうと、一人ひとりがなりたい形で実現できる……もちろんその前提としていろんな失敗だとか、いろんなクリアしなくてはならないことは当然出てきます。でも、失敗も含めてどんどんチャレンジできたり、自分で思い描くものに向かって動ける人が増えていく土壌であり続ければいいな、と思っていますね」

10年前、逗子の砂浜で海の男が起こしたうねりが、湘南に広がっていく。